パラオで活躍するJICAボランティア:水谷文絵里

平成29年5月11日

See you again my “Math Heroes”

「おはよう、モエ!」「モエ先生!」「センセイ!」ご近所さん、児童、保護者、同僚たちに毎朝このように呼ばれます。それがここパラオでの私の日常。この声が私をハッピーな1日の始まりにしてくれます。これが、日本だと考えると車の音や都会の雑踏の音しか聞こえません。また、美しい海やたくさんの高いココナッツの木を見ることもありません。目に入るのは、たくさんの高いビルと人波。2014年10月からJICAボランティアとして、全くの別世界で生活してきましたが、この地を去る日がもうすぐ訪れようとしています。

私の主な使命は、子どもたちの基礎計算能力向上と先生方の指導力向上の2点。まず、私が気づいたことは32+9や24-8のような足し算と引き算の繰り上がりと繰り下がりに躓いている児童が多いことです。たくさんの児童が指折り数え、足りない時は足の指、それでも足りない時は机に○をいっぱい書いて数えていました。初めて見たときは本当に驚きました。先生方は、パラオで導入しているシンガポールの教科書とワークブックを使い指導していましたが、計算練習が少なくそのやり方が身についている児童が少ないのが現状でした。そこでJICAボランティアで結成している算数部会の隊員で“Math Hero Drill”を作成しました。“Math Hero Drill”とは、基礎的な四則計算を1回につき10問3~5分で解けるようになっている計算ドリルです。そのドリルを授業の始めに毎日することを勧めました。そして、全問正解者のことを“Math Hero”と呼ぶことにしました。その結果、子どもたちのやる気、集中力、計算力はだんだんと上がってきました。ある日、子どもたちに将来何になりたいか聞きました。すると驚くべき答えが返ってきました。なんと「Math Heroになりたい!」でした。諦めず一生懸命頑張っていれば、誰もが“Math Hero”になれるので、その気持ちを持ち続けチャレンジして欲しいと願っています。

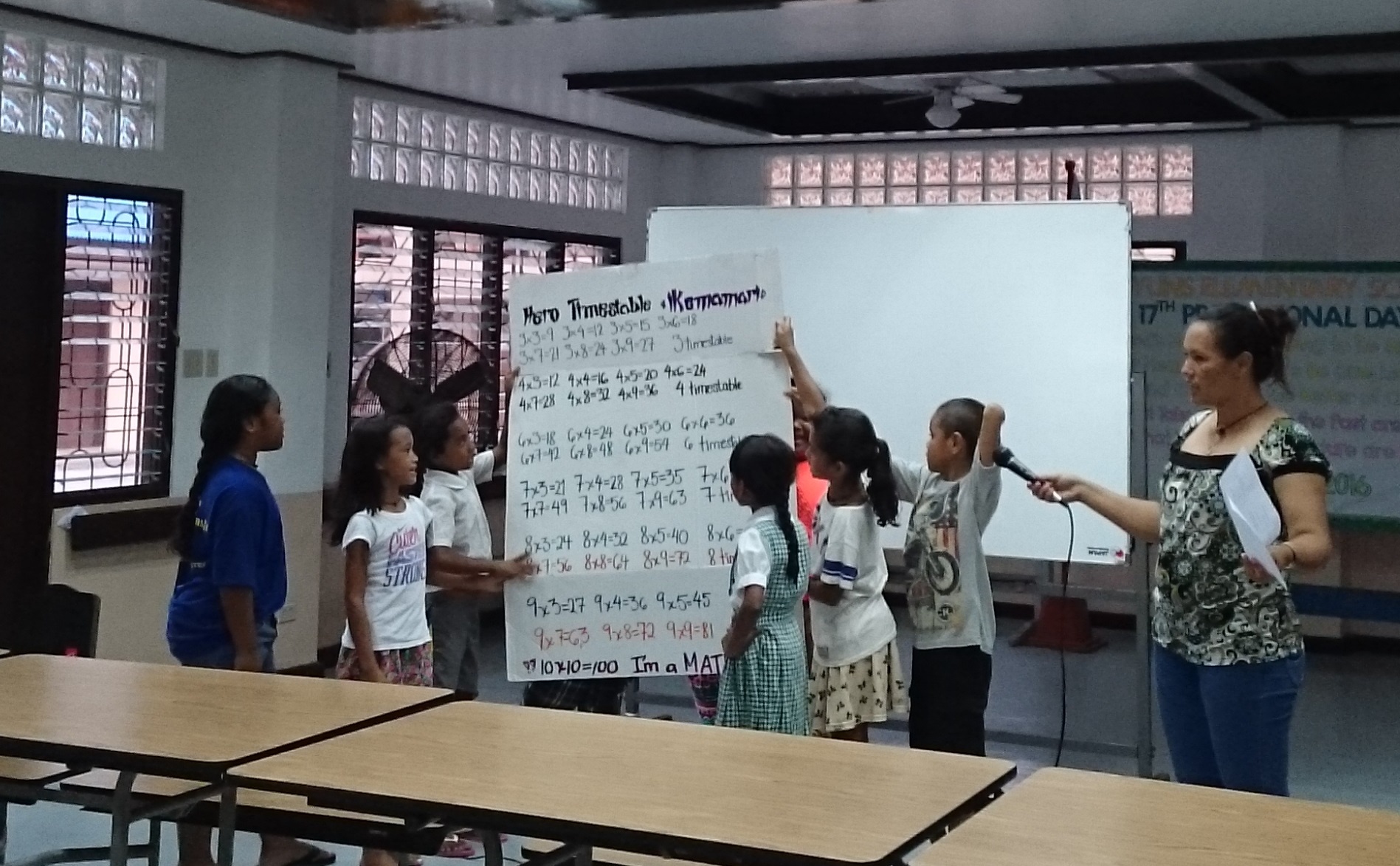

もう一つ気づいたことは、九九を覚えていない児童が多いことです。シンガポールの教科書では1年生から掛け算が始まり3年生で全ての九九を習うのですが6年生でもうろ覚えのため、高学年では筆算の掛け算、割り算、分数の計算に苦戦していました。その攻略法として、パラオの人たちが大好きな「Ikemamari」という曲で九九の替え歌「Math Hero Song」を作りました。子どもたちは喜んで歌いながら覚え、先生も踊りながら教えるようになりました。“楽しく学ぶ”ということが大切だと私は思います。

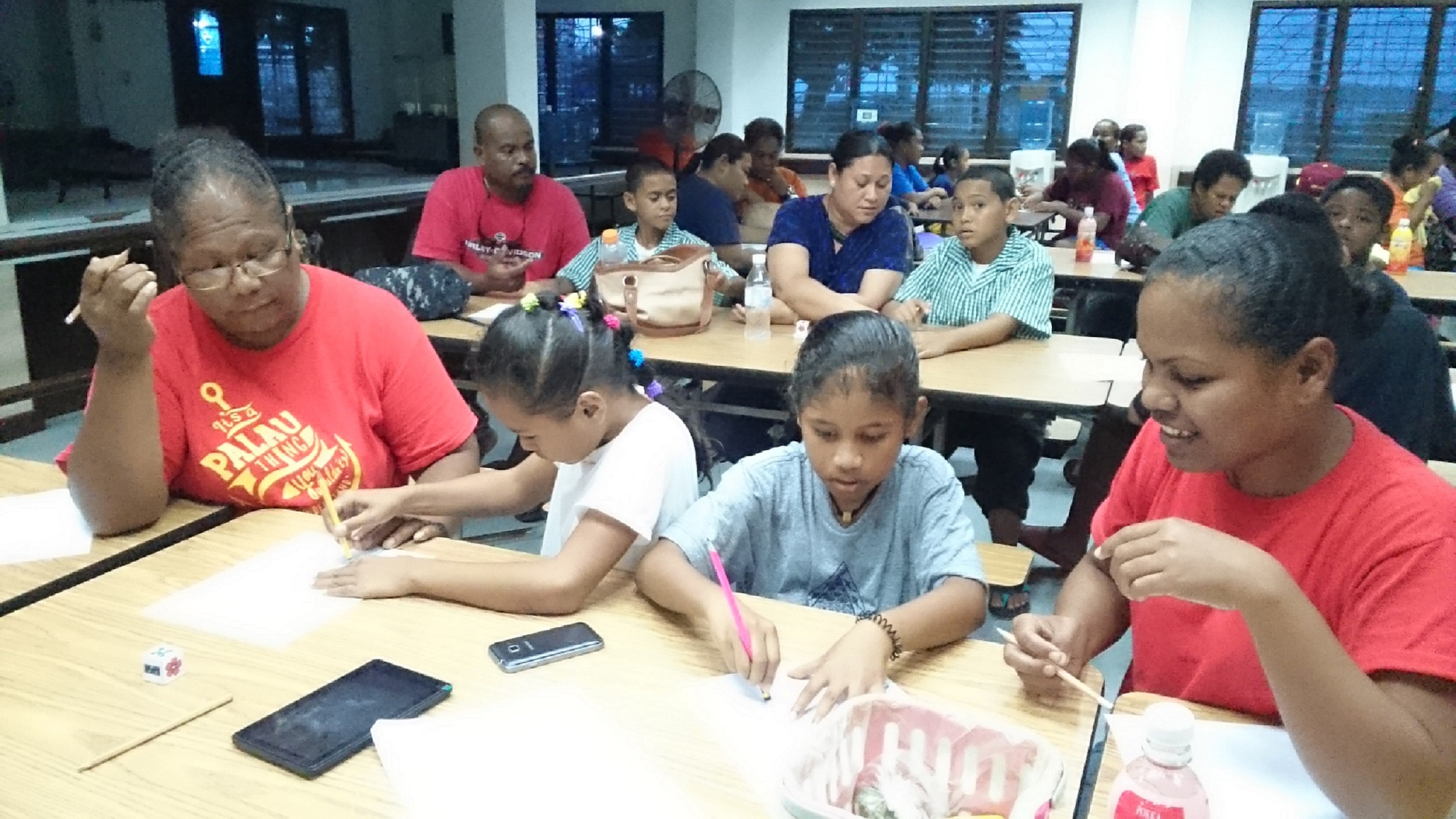

先生方と話し合いを重ねた結果、小学校で教えている計算方法や「Math Hero Song」を保護者にも知ってもらうためのワークショップを開こうということになりました。小学校で子どもたちがどのようなことを学んでいるのか興味を持ってもらうことも目的の一つでした。また、宿題を出したときに両親や兄弟が答えだけを教えるのではなく、サポートしてもらえるといいなと期待しました。第一回の“ファミリーワークショップ”は、2015年の10月に開催しました。1年生から3年生までの児童・保護者を対象に午後6時より学校のカフェテリアに約25組の家族が集合。両親をはじめ兄弟、いとこ、叔父さん、叔母さん、おじいちゃんやおばあちゃんと一緒に来る児童もいました。これがパラオスタイルです。家族の行事となると、親戚中がお互いに協力して助け合います。ワークショップでは家族で話し合いながら問題を解いたり、ゲームを楽しそうにする様子を見て、私は嬉しくなりました。その後のアンケートには、「面白かった」「楽しかった」「とても良い企画、もっとやってほしい」などの良い意見をもらった一方、「ゲームの時間がもっと欲しかった」「3年生の内容が少なかった」「英語で話して欲しい」など改善すべき意見もありました。実際に企画・準備をしたのはほぼ私で先生方には簡単に説明をしただけだったので時間管理や進行がスムーズにいかない点がありました。その反省を踏まえ、同様の“ファミリーワークショップ”を計9回開催しました。回を重ねるごとに先生方も慣れ、変わってきました。最後のワークショップは2017年3月に1年生を対象に行いました。先生自らが何を教えたいか決め、準備・実行しました。私は確認程度のお手伝いをしただけでした。その日のアンケートには、「とても役に立つ内容で、これからは家でも学校と同じ教え方で子どもに教えることができる」と書いてあり、先生と一緒に喜びました。この先生は、きっと私がいなくなった来年度もワークショップを続けてくれることでしょう。

私は大阪生まれの大阪育ち、一人っ子としてこれまで生きてきました。友達はたくさんいましたが、家族は多くありません。パラオでのファミリーワークショップを通し、全ての人にとって“子は宝”ということを改めて実感しました。誰の子どもということは関係なく、共有したり助け合っている光景を多々見かけました。子どもたちは、たくさんの人に育てられ成長していくのだなと思いました。教師は毎日その子どもたちの成長を見ることができる幸せな職業だということも気づかされました。パラオの人々は家族のあり方も様々で血縁に関係なく、強い家族の絆があることがわかりました。また、私はパラオのシェアをする文化が好きです。パラオ人はいつも自分が良いと思った事、物は必ず自分の好きな人や家族とシェアします。ただ、算数の答えだけはシェアして欲しくないのですが・・・。パラオに暮らしている間、パラオの“シューカン”と呼ばれる家族の行事にもたくさん参加しました。今となっては、お父さん、お母さん、叔父さん、叔母さん、兄弟姉妹と思える人が私にもたくさん出来ました。何か良いと思ったことがあれば、そのお母さんとシェアしたいと思うし、美味しい物を見つけるとその姉妹とシェアしたいと思うようになりました。

この2年7ヶ月、たくさんの出会いがありました。パラオで出会った全ての皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。ここで過ごした日々を生涯忘れることはないでしょう。第二の故郷、パラオに帰ってくる日を楽しみにしています。いつか“笑顔”で再会する日が来ることを祈っています。

JICA ボランティア 水谷文絵里

「おはよう、モエ!」「モエ先生!」「センセイ!」ご近所さん、児童、保護者、同僚たちに毎朝このように呼ばれます。それがここパラオでの私の日常。この声が私をハッピーな1日の始まりにしてくれます。これが、日本だと考えると車の音や都会の雑踏の音しか聞こえません。また、美しい海やたくさんの高いココナッツの木を見ることもありません。目に入るのは、たくさんの高いビルと人波。2014年10月からJICAボランティアとして、全くの別世界で生活してきましたが、この地を去る日がもうすぐ訪れようとしています。

私の主な使命は、子どもたちの基礎計算能力向上と先生方の指導力向上の2点。まず、私が気づいたことは32+9や24-8のような足し算と引き算の繰り上がりと繰り下がりに躓いている児童が多いことです。たくさんの児童が指折り数え、足りない時は足の指、それでも足りない時は机に○をいっぱい書いて数えていました。初めて見たときは本当に驚きました。先生方は、パラオで導入しているシンガポールの教科書とワークブックを使い指導していましたが、計算練習が少なくそのやり方が身についている児童が少ないのが現状でした。そこでJICAボランティアで結成している算数部会の隊員で“Math Hero Drill”を作成しました。“Math Hero Drill”とは、基礎的な四則計算を1回につき10問3~5分で解けるようになっている計算ドリルです。そのドリルを授業の始めに毎日することを勧めました。そして、全問正解者のことを“Math Hero”と呼ぶことにしました。その結果、子どもたちのやる気、集中力、計算力はだんだんと上がってきました。ある日、子どもたちに将来何になりたいか聞きました。すると驚くべき答えが返ってきました。なんと「Math Heroになりたい!」でした。諦めず一生懸命頑張っていれば、誰もが“Math Hero”になれるので、その気持ちを持ち続けチャレンジして欲しいと願っています。

もう一つ気づいたことは、九九を覚えていない児童が多いことです。シンガポールの教科書では1年生から掛け算が始まり3年生で全ての九九を習うのですが6年生でもうろ覚えのため、高学年では筆算の掛け算、割り算、分数の計算に苦戦していました。その攻略法として、パラオの人たちが大好きな「Ikemamari」という曲で九九の替え歌「Math Hero Song」を作りました。子どもたちは喜んで歌いながら覚え、先生も踊りながら教えるようになりました。“楽しく学ぶ”ということが大切だと私は思います。

先生方と話し合いを重ねた結果、小学校で教えている計算方法や「Math Hero Song」を保護者にも知ってもらうためのワークショップを開こうということになりました。小学校で子どもたちがどのようなことを学んでいるのか興味を持ってもらうことも目的の一つでした。また、宿題を出したときに両親や兄弟が答えだけを教えるのではなく、サポートしてもらえるといいなと期待しました。第一回の“ファミリーワークショップ”は、2015年の10月に開催しました。1年生から3年生までの児童・保護者を対象に午後6時より学校のカフェテリアに約25組の家族が集合。両親をはじめ兄弟、いとこ、叔父さん、叔母さん、おじいちゃんやおばあちゃんと一緒に来る児童もいました。これがパラオスタイルです。家族の行事となると、親戚中がお互いに協力して助け合います。ワークショップでは家族で話し合いながら問題を解いたり、ゲームを楽しそうにする様子を見て、私は嬉しくなりました。その後のアンケートには、「面白かった」「楽しかった」「とても良い企画、もっとやってほしい」などの良い意見をもらった一方、「ゲームの時間がもっと欲しかった」「3年生の内容が少なかった」「英語で話して欲しい」など改善すべき意見もありました。実際に企画・準備をしたのはほぼ私で先生方には簡単に説明をしただけだったので時間管理や進行がスムーズにいかない点がありました。その反省を踏まえ、同様の“ファミリーワークショップ”を計9回開催しました。回を重ねるごとに先生方も慣れ、変わってきました。最後のワークショップは2017年3月に1年生を対象に行いました。先生自らが何を教えたいか決め、準備・実行しました。私は確認程度のお手伝いをしただけでした。その日のアンケートには、「とても役に立つ内容で、これからは家でも学校と同じ教え方で子どもに教えることができる」と書いてあり、先生と一緒に喜びました。この先生は、きっと私がいなくなった来年度もワークショップを続けてくれることでしょう。

私は大阪生まれの大阪育ち、一人っ子としてこれまで生きてきました。友達はたくさんいましたが、家族は多くありません。パラオでのファミリーワークショップを通し、全ての人にとって“子は宝”ということを改めて実感しました。誰の子どもということは関係なく、共有したり助け合っている光景を多々見かけました。子どもたちは、たくさんの人に育てられ成長していくのだなと思いました。教師は毎日その子どもたちの成長を見ることができる幸せな職業だということも気づかされました。パラオの人々は家族のあり方も様々で血縁に関係なく、強い家族の絆があることがわかりました。また、私はパラオのシェアをする文化が好きです。パラオ人はいつも自分が良いと思った事、物は必ず自分の好きな人や家族とシェアします。ただ、算数の答えだけはシェアして欲しくないのですが・・・。パラオに暮らしている間、パラオの“シューカン”と呼ばれる家族の行事にもたくさん参加しました。今となっては、お父さん、お母さん、叔父さん、叔母さん、兄弟姉妹と思える人が私にもたくさん出来ました。何か良いと思ったことがあれば、そのお母さんとシェアしたいと思うし、美味しい物を見つけるとその姉妹とシェアしたいと思うようになりました。

この2年7ヶ月、たくさんの出会いがありました。パラオで出会った全ての皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。ここで過ごした日々を生涯忘れることはないでしょう。第二の故郷、パラオに帰ってくる日を楽しみにしています。いつか“笑顔”で再会する日が来ることを祈っています。