パラオ便り4・5月号

平成29年5月11日

いけばなワークショップ

パラオといえば,透明感あふれる海を思い浮かべる方が多いと思いますが,自然豊かなパラオは,植物の宝庫でもあります。パラオで身近にある草木を使い,日本の伝統文化であるいけばなを楽しんでもらおうと,在パラオ日本国大使館とベラウ観光協会は,日本から草月流華道家の横井紅炎先生をお招きして,4月22・23日の2日間にわたり,いけばなワークショップを開催しました(協賛:デルタ航空及びパレイシアホテル)。

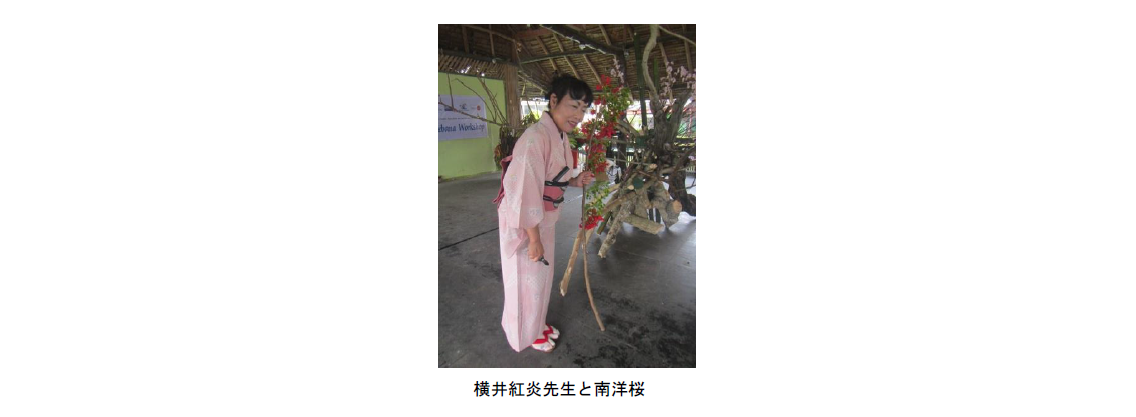

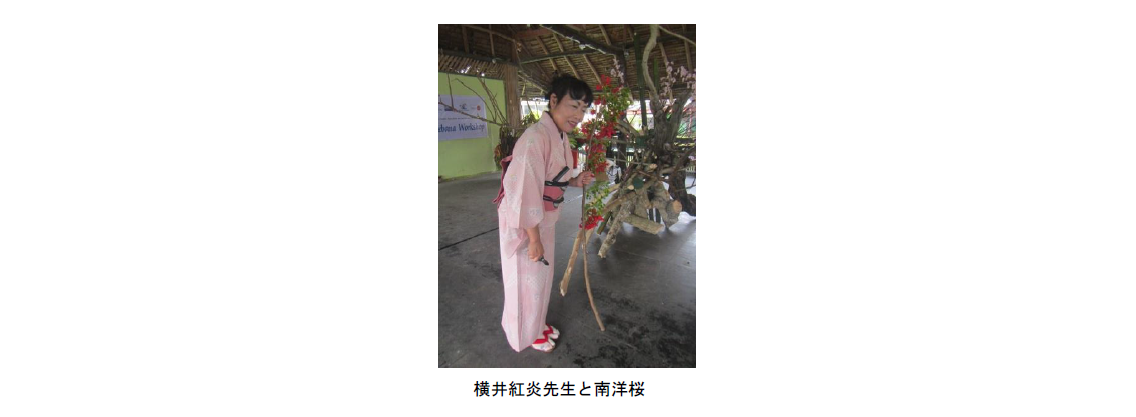

紅炎先生は,パラオとつながりの深い華道家です。2012年及び2014年の過去2回,当地にていけばなワークショップ開催の実績があり,本年度は3回目となります。紅炎先生は,以前ペリリュー島を訪れた経験から,平和と鎮魂の意を込めてパラオで桜をいけたいと強く願ってきました。折しも,4月はパラオでも桜の季節です。桜と言っても,パラオで「サクラ」として知られているのは,桃色の日本桜ではなく,朱色が鮮やかな鳳凰木です。南洋庁時代に,この地に住んでいた日本人たちが,日本の桜をなつかしんで「南洋桜」と呼んでいたという話が伝わっています。2015年に戦後70周年を迎えたことを受け,今回のいけばなワークショップは,未来への希望を込めて「家族と平和」をテーマに開催しました。

22日のワークショップでは,紅炎先生のお手本に沿って,参加者各自で作品づくりを行いました。午前の部では,パラオでよく見かけるティーリーフ(パラオ語でシス)と南洋桜を花材として使用しました。器として半分に割った竹を使用し,剣山の代わりにワイヤーを巻きつけた石を置くだけで,道具の準備は完了です。紅炎先生は,シスの葉をくるりと丸めてホッチキスで止めるという面白い使い方を紹介してくださいました。参加者たちは,初めのうちは大きなシスの茎をワイヤー剣山に挿して固定するところで苦労していましたが,慣れてくると,自分のアイディアをどんどん足して,創作を楽しむ姿があちこちで見られました。なかには,サングラスを作品の一部に使った参加者もいて,紅炎先生も発想豊かな作品群を前にしてコメントに力が入りました。

午後の部では,日本とパラオをテーマにした枯山水に挑戦です。枯山水といえば砂と石ですが,今回のワークショップでは,スーパーで購入した野菜も使用しました。ミニキャロットを日本,緑または赤の唐辛子をパラオに見立て,器の両端にそれぞれ挿し込むと,その間に敷き詰めた砂は,両国をつなぐ海となります。参加者たちは,竹串を使って思い思いに波を描いたり,砂を盛り上げて大波をつくったり,または紙でつくった船を浮かべたりと,想像力をいっぱいに使って作品づくりに取り組んでいました。身近に手に入る植物や野菜が,様々な工夫をこらすことによっていきいきと生まれ変わるいけばなを体験して,参加者たちからは,いけばなについてもっと知りたい,もっと習いたいという声が多く上がりました。

23日は,いけばなコンテストと紅炎先生によるライブパフォーマンスを実施しました。いけばなコンテストは,子どもから大人まで,10作品の提出がありました。優勝作品に選ばれたのは,いけばなに取り組んだのは今回が初めてというパラオ人女性の作品です。紅炎先生からは,「三角形の型を上手に活かしている」とのコメントがありました。そのほかにも,「シンプルで日本の生け花を一番感じた」と紅炎先生からいけばな賞をもらった作品や,今回ワークショップの全体テーマである「家族と平和」を採り入れて,親子を生け花で表現した作品など,多彩な出品作は,展示会場を訪れた人たちの目を楽しませました。

2日間のイベント中,一番の盛り上がりを見せたのは,紅炎先生によるライブパフォーマンスです。紅炎先生は,平和と鎮魂,そして日本とパラオの友好への思いを込めて,日本から持参した桜の造花と現地の南洋桜をいけました。桜のほかには,シスやハイビスカスの葉に加え,日本でも観葉植物として知られているフェニックスやクロトンなど,多彩な植物が脇を固めました。パフォーマンス中,音楽にあわせて,流木でつくった土台の周りを流れるように移動し,枝ごと花や葉を次から次へと挿していく紅炎先生の姿は圧巻でした。完成作品では,日本とパラオの桜が肩を並べて大きく咲き,日本とパラオ,そして草木と花の素晴らしい共演作となりました。

今回のライブパフォーマンスで使用された桜の造花の一部は,紅炎先生の希望で,ペリリュー州で活動する青年海外協力隊員に託し,ペリリュー島へ持ち帰ってもらうことになりました。さらに,紅炎先生は,桜の一部と竹を使って,大使館の領事待合室に飾るための作品をつくってくださいました。日本とパラオの友好への思いが込められた桜は,大使館にて来訪者を日々お出迎えしています。

今回のいけばなワークショップ参加者が,イベント参加後に,日々の生活の中でいけばなを採り入れ,日本をより身近に感じてもらえるようになったのであれば,とてもうれしく思います。本ワークショップをきっかけとして,日本とパラオの新たなつながりが芽生えたことを期待しています。

紅炎先生は,パラオとつながりの深い華道家です。2012年及び2014年の過去2回,当地にていけばなワークショップ開催の実績があり,本年度は3回目となります。紅炎先生は,以前ペリリュー島を訪れた経験から,平和と鎮魂の意を込めてパラオで桜をいけたいと強く願ってきました。折しも,4月はパラオでも桜の季節です。桜と言っても,パラオで「サクラ」として知られているのは,桃色の日本桜ではなく,朱色が鮮やかな鳳凰木です。南洋庁時代に,この地に住んでいた日本人たちが,日本の桜をなつかしんで「南洋桜」と呼んでいたという話が伝わっています。2015年に戦後70周年を迎えたことを受け,今回のいけばなワークショップは,未来への希望を込めて「家族と平和」をテーマに開催しました。

22日のワークショップでは,紅炎先生のお手本に沿って,参加者各自で作品づくりを行いました。午前の部では,パラオでよく見かけるティーリーフ(パラオ語でシス)と南洋桜を花材として使用しました。器として半分に割った竹を使用し,剣山の代わりにワイヤーを巻きつけた石を置くだけで,道具の準備は完了です。紅炎先生は,シスの葉をくるりと丸めてホッチキスで止めるという面白い使い方を紹介してくださいました。参加者たちは,初めのうちは大きなシスの茎をワイヤー剣山に挿して固定するところで苦労していましたが,慣れてくると,自分のアイディアをどんどん足して,創作を楽しむ姿があちこちで見られました。なかには,サングラスを作品の一部に使った参加者もいて,紅炎先生も発想豊かな作品群を前にしてコメントに力が入りました。

午後の部では,日本とパラオをテーマにした枯山水に挑戦です。枯山水といえば砂と石ですが,今回のワークショップでは,スーパーで購入した野菜も使用しました。ミニキャロットを日本,緑または赤の唐辛子をパラオに見立て,器の両端にそれぞれ挿し込むと,その間に敷き詰めた砂は,両国をつなぐ海となります。参加者たちは,竹串を使って思い思いに波を描いたり,砂を盛り上げて大波をつくったり,または紙でつくった船を浮かべたりと,想像力をいっぱいに使って作品づくりに取り組んでいました。身近に手に入る植物や野菜が,様々な工夫をこらすことによっていきいきと生まれ変わるいけばなを体験して,参加者たちからは,いけばなについてもっと知りたい,もっと習いたいという声が多く上がりました。

23日は,いけばなコンテストと紅炎先生によるライブパフォーマンスを実施しました。いけばなコンテストは,子どもから大人まで,10作品の提出がありました。優勝作品に選ばれたのは,いけばなに取り組んだのは今回が初めてというパラオ人女性の作品です。紅炎先生からは,「三角形の型を上手に活かしている」とのコメントがありました。そのほかにも,「シンプルで日本の生け花を一番感じた」と紅炎先生からいけばな賞をもらった作品や,今回ワークショップの全体テーマである「家族と平和」を採り入れて,親子を生け花で表現した作品など,多彩な出品作は,展示会場を訪れた人たちの目を楽しませました。

2日間のイベント中,一番の盛り上がりを見せたのは,紅炎先生によるライブパフォーマンスです。紅炎先生は,平和と鎮魂,そして日本とパラオの友好への思いを込めて,日本から持参した桜の造花と現地の南洋桜をいけました。桜のほかには,シスやハイビスカスの葉に加え,日本でも観葉植物として知られているフェニックスやクロトンなど,多彩な植物が脇を固めました。パフォーマンス中,音楽にあわせて,流木でつくった土台の周りを流れるように移動し,枝ごと花や葉を次から次へと挿していく紅炎先生の姿は圧巻でした。完成作品では,日本とパラオの桜が肩を並べて大きく咲き,日本とパラオ,そして草木と花の素晴らしい共演作となりました。

今回のライブパフォーマンスで使用された桜の造花の一部は,紅炎先生の希望で,ペリリュー州で活動する青年海外協力隊員に託し,ペリリュー島へ持ち帰ってもらうことになりました。さらに,紅炎先生は,桜の一部と竹を使って,大使館の領事待合室に飾るための作品をつくってくださいました。日本とパラオの友好への思いが込められた桜は,大使館にて来訪者を日々お出迎えしています。

今回のいけばなワークショップ参加者が,イベント参加後に,日々の生活の中でいけばなを採り入れ,日本をより身近に感じてもらえるようになったのであれば,とてもうれしく思います。本ワークショップをきっかけとして,日本とパラオの新たなつながりが芽生えたことを期待しています。