パラオの16州紹介シリーズ :3.カヤンゲル州

令和7年10月15日

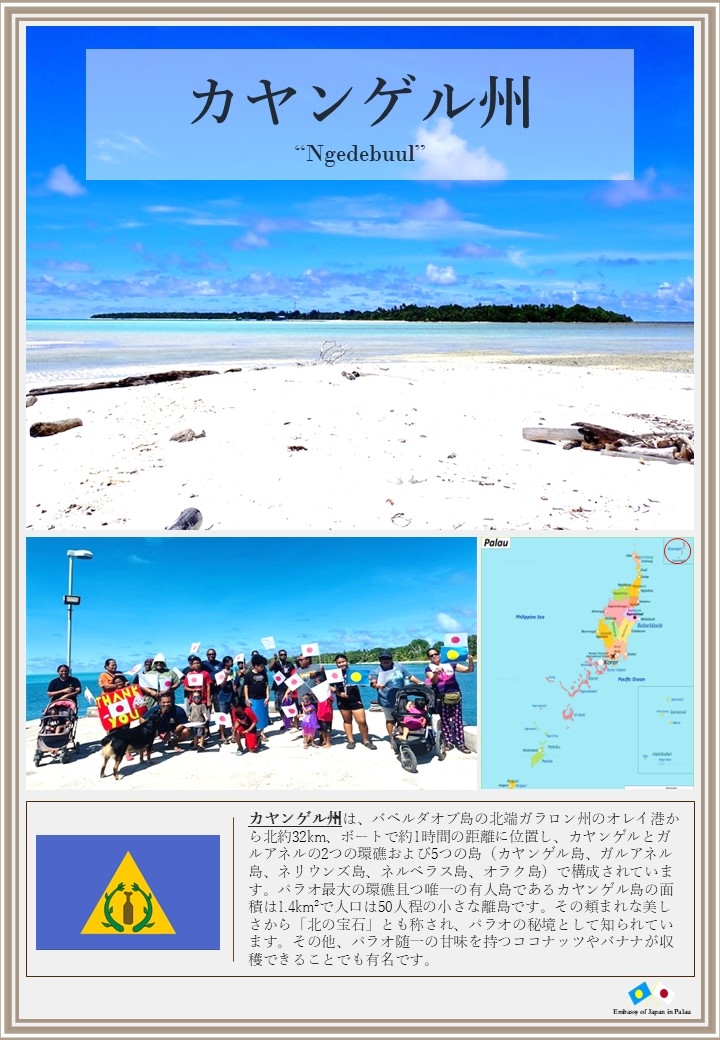

カヤンゲル州の紹介

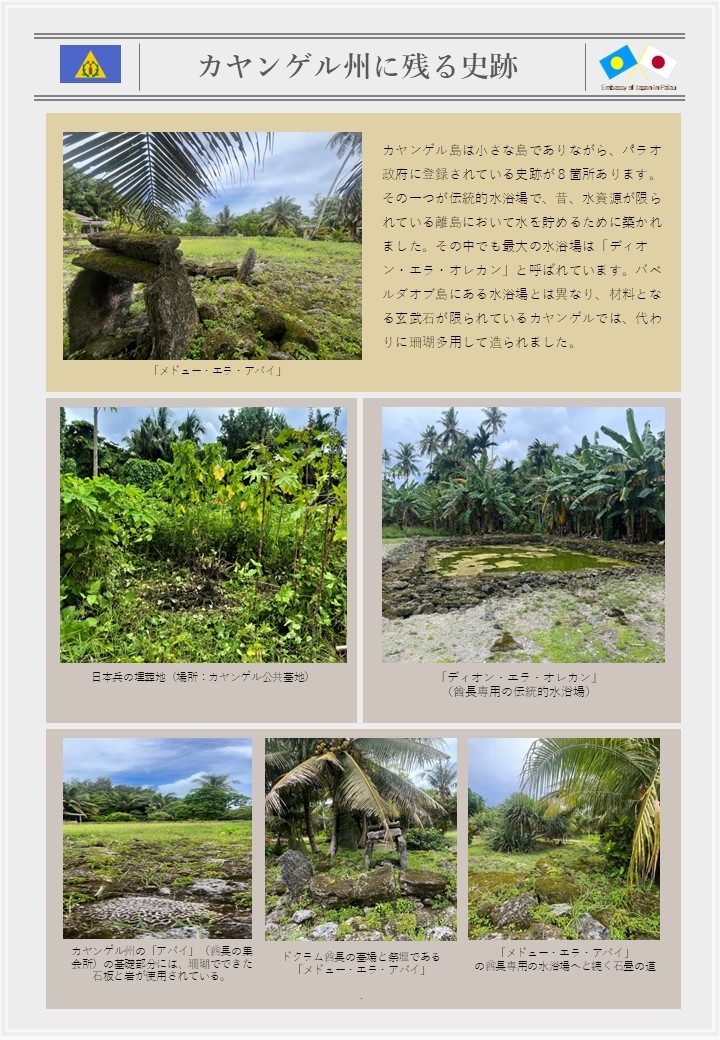

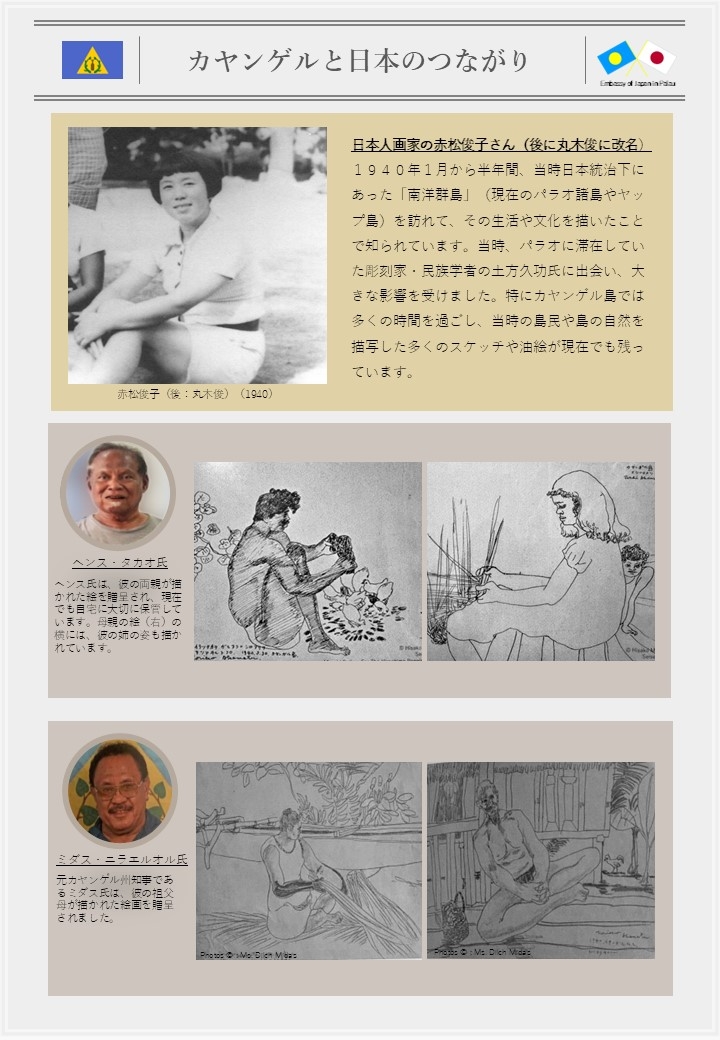

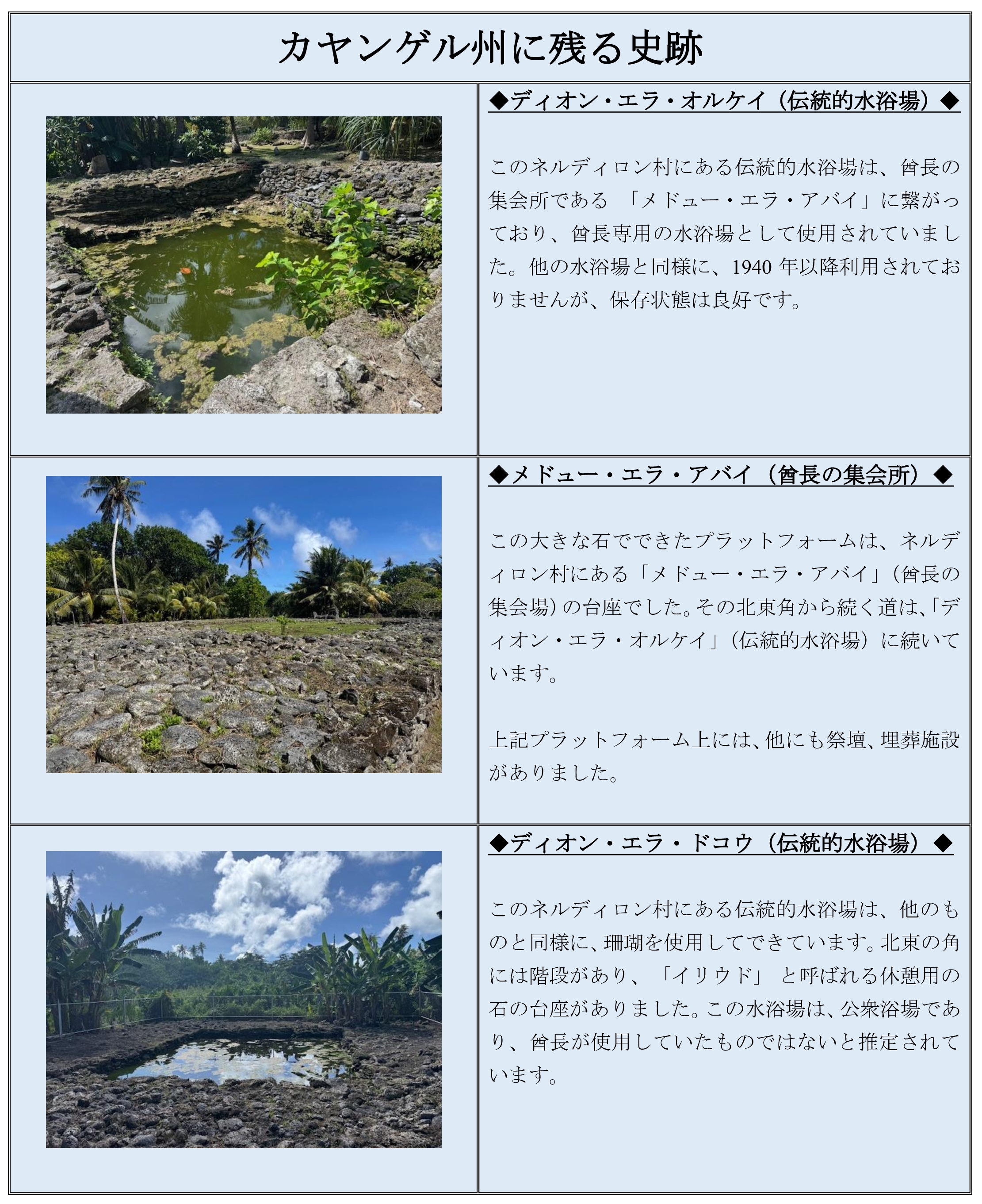

カヤンゲル州に残る史跡

イナオ・セバクリム氏インタビュー:カヤンゲル州の歴史

以前は、カヤンゲル州議会議員として長年勤務しており、州憲法の調印の際にも立ち会いました。現在は、多くの子供、孫、ひ孫に恵まれ、幸せに暮らしています。

戦争中、日本兵の命令により、カヤンゲルの住民はガラロン州およびガラルド州に避難する必要がありました。悲劇的なことに、彼の父親は避難先のガラルド州で漁をしていた際に、軍用機からの銃撃を受けました。負傷したにもかかわらず、家族に自分の傷を負った姿を見られたくなかったため、水から上がることを拒んだ結果、そのまま水中で亡くなってしまいました。

イナオ氏に若い頃のカヤンゲルでの生活について尋ねたところ、「当時は島が活気に満ちていて、20軒ほどの家があり、皆が親族共に大家族で一つ屋根の下で暮らしていた。」とお話してくださいました。現在では、当時の家の多くは廃屋となり、住民のほとんどがパラオ本島や海外に移住して暮らしています。

イナオ氏は、パラオが日本の統治下にあった時代、パラオの人々は日本から多大な影響を受けており、自身と兄弟姉妹が日本の名前を持っているのもその影響だと説明してくださいました。本来は「ヒナオ」という名前になるところ、家族の発音が「イナオ」と聞こえたため、そのようになったそうです。

イナオ氏の話によると、戦後も日本とカヤンゲル州の歴史的な繋がりは継続し、1980年代になってもカヤンゲル島では日本人によるコプラ事業が営まれていたそうです。島民は島内を歩き回ってココナッツの実を集め、それを日本の事業者に渡して代金の支払いを受けていました。日本の事業者は、それらのココナッツから製造したコプラを日本に輸送していたとのことです。その後コプラ事業が終わり、1990年代には、日本から商業漁業を確立しようと試みて、多くの日本人がカヤンゲル島にきたといいます。採れた魚を保管するための倉庫も建設されました。しかしながら、その後漁業の事業は停滞し、現在ではその倉庫はカヤンゲル州住民への氷供給施設として機能しており、日本人によって維持されているそうです。

カヤンゲル島が発展するにつれ、他国からの様々な支援が行われるようになりました。発電気機の設置もその一つであり、電力が供給される前と比較して、島での暮らしが大きく発展しました。イナウ氏は、当時、発電機の操作をする仕事に従事していました。1990年代初頭には、日本の技術者による追加支援があり、島内の電力設備と漁業設備の両方が維持されるようになったそうです。

イナオ氏は、現在のカヤンゲル州の住民の大半は、退職者とその孫世代で構成されていると教えてくださいました。働き盛りの世代は、カヤンゲル島では雇用機会が限られているため、より良い仕事を求めてパラオ本島や海外で生活することを好むそうです。以前は、人口数百人規模であったのに対して、現在はわずか60人程度にまで減少してしまったそうです。

イナオ氏はインタビューの最後に、「このような機会にカヤンゲルの歴史についてお話できたことは大変光栄です。」とお話してくださいました。