日本統治時代の日本人集落(清水村他)その2

日本は1914年から31年間にわたり、現在のパラオを含む赤道以北のミクロネシアの島々「南洋群島」を統治していました。1922年にパラオのコロールに設置された南洋群島の統治の中心「南洋庁」本庁の下には、サイパン、ヤップ、パラオ、チューク、ポーンペイ、ヤルートに6つの支庁が設けられました。

1938年のパラオ支庁の人口は23,549人、うち邦人17,007人、島民6,509人、外国人33人との記録があります(南洋庁編『南洋群島人口動態年表』1938年、62-63頁)。当時いかに多くの日本人がパラオに居住していたかが分かります。同じ記録によると、当時17,007人の邦人のうち、半分近い7,993人がコロール島に、アラカベサン島とマラカル島にはそれぞれ1,329人、2,611人が住んでおり、この3島だけで邦人人口の7割を占めていました。一方、バベルダオブ島にも2,326人の邦人が住んでいました。

ここでは、前回平成29(2017)年の記事の続編(その2)として、現在バベルダオブ島で確認できる日本統治時代の日本人集落の跡について、現況をご紹介します(令和4(2022)年11月撮影)。以下の場所の中には、現在はジャングルの中に埋没しているもの、私有地となっているものが多く、立ち入りが難しいところ、所有者の許可が必要なところがあります。また、各州でvisitor feeの支払いが必要なところが多いです。現地ガイドによる案内をお勧めします。

1 清水村(現:エサール州~マルキョク州)

(1)ガルドック川に沿うようにして作られた南北に伸びる幹線道路を中心に清水村の集落がありました。1939年9月末調査で115戸の入植者があったと言われています。

(2)「清水尋常高等小学校」の跡地では、建物の基礎などが見られます。

(3) パイナップル缶詰工場や、タピオカからデンプンを作る工場は、現在でもその一部が見られます。

2 ガラツマオ村(現:ガラスマオ州)

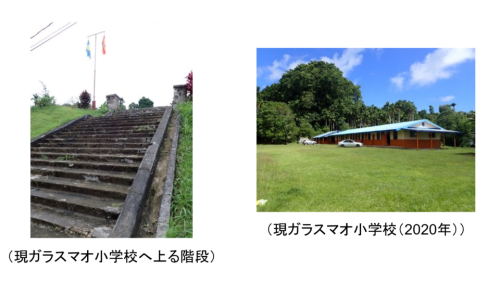

(1) 当時日本人の子どもたちが通っていた学校(現ガラスマオ小学校)の階段は、今でもパラオの子どもたちの通学路として使われています。パラオの国旗とガラスマオ州の旗が掲げられています。

(2) ガラスマオの波止場には、当時ボーキサイト鉱山からロープウェイで鉱石を積み出した様子が偲ばれる施設が残っています。

3 朝日村(現:アルモノグイ州)

(1) ガルミスカン川に沿う湿地と密林のこの地は、1926年に南洋庁が初めて実地調査を行った時は「人跡未踏の如き状態」だったそうです。

(2) 1930年入植した福島県出身の宍戸佐次郎氏がパイナップル栽培に着手、南洋殖産公司社長羽生兵四郎氏が缶詰事業に着目し、1937年には南拓鳳梨株式会社ガルミスカン工場が設立されました。

(3) 1938年、ガルミスカン植民地の名前が朝日村に改称されました。北海道旭川市から入植した人々が多かったため、「旭」を転じて、朝日の昇るようにとの意味も含めて、「朝日村」となりました。

(4) 1937年に設置されたガルミスカン尋常小学校は、1940年には高等科を設置し「朝日尋常小学校」となりました。1939年には朝日神社鎮座祭執行、1940年には南洋庁本島病院設置、1940年の人口は113世帯、705人でした。(出典:南洋経済研究所「農業開拓史パラオ朝日村建設年表」1943年)

4 大和村(現:アルモノグイ州)

(1) 朝日村の南側にあった大和村にも学校や病院等があり多くの日本人が暮らしていましたが、現在では集落に至る道の入口が確認されるのみで、集落跡は草木に覆われています。

(2) コロール島に1940年創立された南洋神社は、1944年3月米軍の来襲を受けるようになったため、大和村に仮殿が建設され、1944年11月遷座しました。(出典:冨井正憲他「旧南洋諸島の神社跡地調査報告」2005年)

5 瑞穂村(現:アイライ州)

(1) 当時アイライ植民地と呼ばれた瑞穂村には、1928年頃、当時南洋庁農事試験場に勤務していた4名が試験入植、1930年には初の一般入植者として小山寿雄氏が移住したとされています。入植者は、北海道、山形県、和歌山県、沖縄県の出身者が多かったそうです。「瑞穂」の名は、日本の古称「瑞穂国」から命名されました。

(2) バベルダオブ島南西部に位置する瑞穂村は、中心部コロールに近く、農場が多く拓かれ、その他ガッパンに熱帯産業研究所、アイメリークに熱帯林業研究所もありました。瑞穂村の波止場からコロール波止場(今のTドック)までは運搬船や渡船が毎日就航していたそうです。

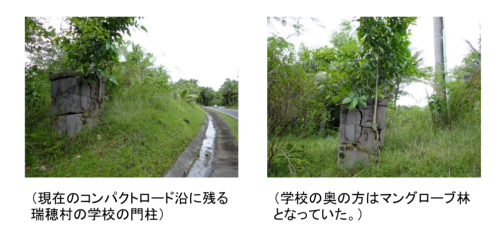

(3) 瑞穂村の主な生産物は、さつまいも、タピオカ、茄子・胡瓜・南瓜等の野菜類でした。果物類は主に各家庭で栽培されており、パパイヤ、バナナ、シャシャップ、マンゴー等が採れました。瑞穂村にも、神社や高等科を有した学校等があり、多くの日本人が暮らしていました。当時の集落の跡は草木に埋もれており、学校の門柱が確認されているのみだそうです。(出典:椙山勝行編「我らのふるさと瑞穂村」1983年)

以上